1.1 序列化定义与作用

想象一下你要把一台组装好的乐高模型寄给朋友。直接邮寄整个模型容易损坏,于是你把它拆成零件,附上组装说明书一起打包。收到包裹的朋友按照说明书重新组装,就得到了完全相同的模型。

Java序列化就是类似的过程。它把内存中的Java对象转换成字节序列,这个过程称为序列化。反过来,把字节序列恢复为Java对象就是反序列化。

记得我第一次接触序列化是在开发一个简单的用户配置保存功能。用户设置的字体大小、主题颜色这些信息需要持久化存储。如果不用序列化,可能需要手动拼接字符串,再解析还原,代码会变得相当复杂。序列化让这一切变得简单直接。

序列化的核心价值在于它实现了对象状态的持久化和网络传输。对象不再局限于单个JVM的生命周期,而是可以跨时间、跨空间地存在。这种能力为分布式系统、缓存机制和数据持久化提供了基础支撑。

1.2 Java序列化机制原理

Java的序列化机制设计得相当巧妙。只需要让类实现Serializable接口,就获得了序列化能力。这个接口是个标记接口,不包含任何方法,它的存在只是告诉JVM:“这个类的对象可以被序列化”。

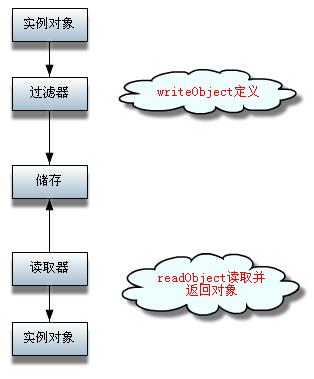

序列化过程背后发生了什么?当你调用ObjectOutputStream的writeObject方法时,JVM会执行以下操作:

- 检查对象是否实现了Serializable接口

- 递归地序列化对象的所有非transient字段

- 为每个序列化的对象分配唯一的序列号(serialVersionUID)

- 将对象数据转换为字节流

这里有个有趣的现象。transient关键字修饰的字段不会被序列化,这在处理敏感信息时特别有用。比如密码字段,你肯定不希望它被持久化到磁盘上。

序列化过程中,JVM使用反射机制来获取对象的字段信息。这种设计虽然方便,但也带来了一定的性能开销。在实际项目中,我经常看到开发者在需要高性能的场景下选择其他序列化方案。

1.3 序列化应用场景

序列化的应用几乎无处不在。你可能每天都在使用基于序列化的功能,只是没有意识到。

远程方法调用(RMI)是序列化的经典应用。当你在一个JVM中调用另一个JVM的方法时,参数对象需要被序列化后通过网络传输。对方接收到字节流后反序列化得到对象,执行方法后再将结果序列化返回。

Web应用中的Session复制也依赖序列化。在集群环境中,用户的Session数据需要在不同服务器间同步。序列化让Session对象可以在服务器间自由流动,确保用户请求被转发到任意服务器时都能获得一致的体验。

缓存系统是另一个重要应用场景。Memcached、Redis这些流行的缓存方案都使用序列化来存储Java对象。对象被序列化后存入缓存,需要时再反序列化使用。这种机制显著提升了应用性能。

深度拷贝也可以通过序列化实现。有时候你需要创建对象的完整独立副本,而不是引用拷贝。序列化到字节流再反序列化的方式,能够产生真正意义上的深拷贝对象。

这些应用场景展示了序列化在现代软件开发中的基础性地位。理解这些应用有助于我们在合适的地方使用序列化,避免滥用带来的性能和安全问题。

2.1 序列化性能瓶颈分析

Java原生序列化的性能问题就像城市早高峰的交通拥堵,看似顺畅的流程下隐藏着多处瓶颈。理解这些瓶颈是优化的第一步。

序列化过程中的反射操作消耗了大量CPU资源。每次序列化时,JVM都需要通过反射获取对象的字段信息,这个过程比直接方法调用慢得多。我曾在处理一个高并发订单系统时发现,序列化操作占用了近30%的CPU时间。

对象图的深度遍历是另一个性能杀手。想象一个订单对象包含用户信息,用户又关联地址列表,地址又引用区域对象。序列化这样一个对象时,JVM需要递归遍历整个对象图。对象关系越复杂,序列化开销越大。

序列化后的数据体积往往超出预期。Java序列化会包含大量元数据信息,包括字段类型、类名、包名等。这些额外信息使得序列化后的字节数组比实际数据大很多。在网络传输场景下,这直接影响了传输效率。

内存分配和垃圾回收的压力不容忽视。序列化过程需要创建临时字节数组,反序列化时需要重建对象。在大量序列化操作的系统中,这些临时对象会给GC带来显著压力。

版本兼容性检查也会带来开销。serialVersionUID的验证、字段增减的兼容处理,这些安全机制在保障稳定性的同时,也牺牲了部分性能。

2.2 常用序列化框架对比

选择序列化框架就像挑选合适的交通工具,不同场景需要不同的解决方案。让我们看看几个主流框架的表现。

JSON序列化框架以易读性见长。Jackson、Gson这些框架生成的文本格式便于调试和跨语言使用。但文本解析的效率相对较低,数据体积也较大。适合对性能要求不高的RESTful API场景。

二进制序列化方案在性能上优势明显。Protocol Buffers、Apache Avro这些框架通过预定义schema和二进制编码,大幅提升了序列化速度。Protobuf的压缩率很高,在网络传输中表现优异。不过需要额外的IDL定义和代码生成步骤。

Kryo以其极致的性能著称。它直接操作字节码,避免了反射开销,序列化速度通常是Java原生的5-10倍。但它的兼容性相对较弱,schema变更时需要谨慎处理。适合对性能要求极高的内部系统。

MessagePack提供了平衡的选择。它结合了JSON的简单性和二进制的效率,数据体积比JSON小,解析速度更快。支持多语言是其另一个优势。

Hessian在远程调用场景中很常见。它专为Web服务设计,支持跨语言调用,性能优于Java原生序列化。不过在某些复杂对象序列化时可能出现问题。

选择框架时需要权衡多个因素:性能要求、跨语言需求、schema演化支持、团队熟悉程度。没有绝对的最佳选择,只有最适合当前场景的方案。

2.3 序列化性能优化技巧

优化序列化性能需要从多个角度入手,就像调优一辆赛车的各个部件。

预分配缓冲区能减少内存分配开销。无论是ObjectOutputStream还是自定义序列化,重用缓冲区对象都能显著提升性能。我习惯在需要频繁序列化的服务中使用ThreadLocal维护缓冲区实例。

减少序列化数据量是最直接的优化。使用transient关键字排除不需要序列化的字段,特别是那些可以从其他数据推导出的计算字段。选择紧凑的数据类型,用int代替Long,用数组代替List,都能减小数据体积。

自定义序列化逻辑可以绕过反射开销。通过实现writeObject和readObject方法,你可以控制序列化的具体过程。对于结构固定的数据对象,手动序列化通常比自动序列化快2-3倍。

对象池技术减轻了GC压力。对于需要频繁序列化的对象,维护一个对象池避免重复创建。特别是在反序列化场景,直接从池中获取对象比新建对象更高效。

选择合适的序列化时机很重要。异步序列化可以避免阻塞主线程,批量序列化减少了IO操作次数。在缓存场景中,可以考虑在数据变更时立即序列化,而不是在读取时实时处理。

压缩序列化数据能提升网络传输效率。对于文本格式的序列化数据,使用GZIP压缩通常能减少60-70%的体积。不过要权衡压缩解压的CPU开销。

监控和 profiling 是持续优化的基础。使用APM工具监控序列化操作的耗时,分析序列化数据的体积分布。只有准确测量,才能有效优化。

这些优化技巧需要根据具体场景组合使用。有时候简单的调整就能带来显著的性能提升,关键在于理解业务需求和性能瓶颈所在。

3.1 序列化安全风险分析

Java序列化就像一把双刃剑,在提供便利的同时也打开了安全漏洞的大门。理解这些风险是构建安全系统的第一步。

反序列化过程本质上是将不可信数据转换为可执行代码。攻击者可以精心构造恶意序列化数据,在反序列化时执行任意代码。这种风险在接收外部数据的场景中尤为突出。

我曾经参与过一个电商系统的安全审计,发现他们直接反序列化用户上传的购物车数据。攻击者只需要修改客户端就能注入恶意代码,整个用户系统都暴露在风险之下。

序列化数据缺乏完整性验证机制。数据在传输过程中可能被篡改,而接收方很难察觉。想象一下订单金额在序列化流中被恶意修改,造成的损失将难以估量。

类加载机制为攻击提供了入口。反序列化时会自动加载和初始化相关类,攻击者可以利用这个过程触发静态代码块中的恶意逻辑。即使主要业务逻辑安全,依赖的第三方库也可能成为攻击目标。

内存消耗是另一个隐患。恶意构造的序列化数据可能包含深度嵌套的对象引用,导致反序列化时内存急剧增长。这种拒绝服务攻击足以让整个系统瘫痪。

3.2 常见安全漏洞类型

了解攻击手法才能更好地防御。Java序列化漏洞呈现出多样化的特点。

反序列化漏洞中最著名的是Apache Commons Collections链。攻击者通过构造特殊的Transformer链,在反序列化时实现远程代码执行。这个漏洞影响了大量使用该库的系统。

我处理过一个真实案例,攻击者利用Jackson反序列化漏洞在服务器上执行系统命令。他们通过精心构造的JSON数据触发了非预期的类型转换,绕过了正常的业务逻辑检查。

内存破坏漏洞同样危险。通过构造畸形序列化数据,攻击者可能破坏JVM内存结构,导致程序崩溃或执行任意代码。这种漏洞往往难以检测和防护。

类型混淆攻击利用了序列化机制的类型检查缺陷。攻击者将一个类型伪装成另一个类型,绕过访问控制检查。比如将普通用户对象伪装成管理员对象,获取不应有的权限。

资源耗尽攻击更为隐蔽。通过构造包含循环引用的对象图,攻击者可以让反序列化过程陷入无限循环。或者创建超大对象消耗所有可用内存,导致服务不可用。

信息泄露漏洞不容忽视。序列化数据中可能包含敏感信息,如密码、密钥等。攻击者通过分析序列化流就能获取这些关键数据。

3.3 序列化安全防范方法

构建安全的序列化体系需要层层设防,就像建造一座坚固的城堡。

输入验证是第一道防线。永远不要反序列化不可信的数据源。建立严格的白名单机制,只允许已知安全的类参与反序列化。ObjectInputFilter是Java 9引入的重要特性,可以有效限制可反序列化的类。

使用安全的序列化替代方案。JSON、Protocol Buffers这些格式不直接关联代码执行,安全性相对更高。在跨系统通信时,优先考虑这些不会执行任意代码的格式。

我记得在重构一个老旧系统时,将Java原生序列化全部替换为JSON格式。虽然性能有所下降,但安全性的提升让整个团队都能睡个安稳觉。

加密和签名确保数据完整性。对序列化数据进行数字签名,接收方验证签名后再反序列化。加密传输过程防止数据被窃取或篡改。这种方案在金融系统中尤为重要。

最小权限原则必须贯彻。运行反序列化代码的进程应该具有最小必要的权限。避免使用root或Administrator权限执行反序列化操作,及时更新Java运行环境修复已知漏洞。

代码审查和安全测试不可或缺。定期检查序列化相关代码,使用安全扫描工具检测潜在漏洞。在测试环境中模拟各种攻击场景,确保防护措施有效。

监控和日志记录提供事后追溯能力。记录所有反序列化操作的来源、时间和结果。异常的反序列化行为应该立即告警,便于快速响应安全事件。

容器化和隔离技术增加攻击难度。在Docker容器中运行应用,限制容器的网络访问和资源使用。即使某个服务被攻破,也不会影响整个系统。

安全是一个持续的过程。随着新的攻击手法不断出现,防护措施也需要不断演进。建立完善的安全开发生命周期,让安全成为每个开发阶段的自然组成部分。