CountDownLatch latch = new CountDownLatch(3);

2.1 多线程任务同步

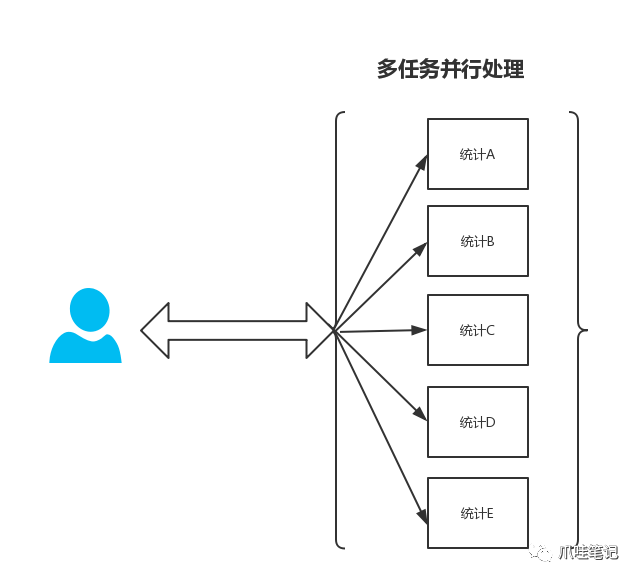

CountDownLatch最常见的用途就是协调多个并行任务的执行顺序。想象这样一个场景:你需要处理一批数据,这些数据被分割成多个部分由不同线程处理,但必须等所有部分都处理完毕才能进行汇总操作。

我去年参与的一个数据分析项目就遇到了这种情况。我们需要同时从三个不同的数据源拉取数据,只有等所有数据都到位后才能开始分析。使用CountDownLatch后,主线程只需简单调用await()方法,就能优雅地等待所有数据拉取线程完成任务。

这种同步模式特别适合那些"分治-合并"类型的业务逻辑。各个工作线程独立执行,互不干扰,只在最终合并环节需要同步。CountDownLatch恰好提供了这种轻量级的同步机制。

2.2 服务启动等待

在微服务架构中,服务启动时经常需要等待依赖服务就绪。CountDownLatch在这里能发挥重要作用。比如一个Web应用启动时,需要确保数据库连接池初始化完成、缓存服务可用、配置文件加载完毕等多个前置条件都满足。

实际开发中,我见过不少团队用CountDownLatch来实现服务启动的"健康检查"。每个关键组件初始化完成后调用countDown(),主启动线程通过await()等待所有组件就绪。这种方式比传统的轮询检查要高效得多。

服务启动过程中的这种等待机制,确保了系统在正式接收请求前所有依赖都已准备就绪,避免了因部分组件未就绪而导致的运行时异常。

2.3 批量任务处理

处理批量任务时,CountDownLatch能帮助我们精确控制任务执行的节奏。比如你需要向用户批量发送通知,但希望等所有通知都发送成功后再更新发送状态。

这种场景下,你可以创建与任务数量相等的CountDownLatch,每个发送线程完成任务后执行countDown()。状态更新线程则等待计数器归零后再执行更新操作。

批量任务处理中使用CountDownLatch的好处在于,它提供了一种非阻塞的等待方式。各个任务线程可以并行执行,互不阻塞,只在最终需要同步结果时才进行等待。这种设计既保证了执行效率,又确保了数据的一致性。

2.4 测试场景应用

在单元测试和集成测试中,CountDownLatch是模拟并发场景的得力工具。你可以用它来验证多线程环境下的代码行为,测试竞态条件,或者验证并发控制逻辑的正确性。

我记得有次测试一个线程安全的缓存实现,就用CountDownLatch来确保多个线程同时访问缓存。通过控制计数器的释放时机,能够精确复现特定的并发访问模式。

测试场景中使用CountDownLatch的另一个优势是,它能让测试用例更加可控。你可以精确控制各个测试线程的执行顺序,确保测试的可重复性。这对于排查复杂的并发问题非常有帮助。

CountDownLatch在这些场景中的应用,体现了它在协调线程执行时序方面的独特价值。无论是生产环境还是测试环境,它都能提供简单而有效的同步解决方案。

3.1 await()方法

await()是CountDownLatch的核心等待方法,它让当前线程进入等待状态,直到计数器归零。这个方法有两种形式:无限等待和超时等待。

无限等待的版本会一直阻塞当前线程,直到其他线程将计数器减到零。这在很多场景下很实用,比如等待所有服务初始化完成。我记得有个项目里,我们用它来等待三个微服务都注册到注册中心,主服务才继续启动流程。

超时等待版本则提供了更多控制权。你可以指定最长等待时间,避免线程永久阻塞。这在生产环境中特别重要,毕竟谁都不希望系统因为某个服务迟迟无法就绪而完全卡死。实际使用中,我通常会设置一个合理的超时时间,比如30秒,然后根据await()的返回值判断是正常结束还是超时。

await()方法在设计上考虑到了线程中断的情况。如果等待过程中线程被中断,它会立即抛出InterruptedException。这个特性让程序能够优雅地处理外部中断请求。

3.2 countDown()方法

countDown()方法负责将计数器的值减1,这是CountDownLatch的"计数"部分。每次调用都会使计数器递减,当计数器达到零时,所有等待的线程都会被释放。

这个方法的设计很巧妙——它不需要任何参数,调用简单,而且线程安全。多个线程可以同时调用countDown()而不会出现竞态条件。我在处理批量文件上传时就用过这个特性,每个文件上传成功后就调用一次countDown(),完全不用担心线程安全问题。

countDown()还有个重要特点:它可以被多次调用,但计数器不会变成负数。即使某个线程不小心多调用了countDown(),也不会影响其他线程的正常运行。这个容错设计在实际开发中帮我们避免了不少潜在bug。

从性能角度看,countDown()的开销很小,它只是简单地递减一个原子变量。这意味着即使在性能敏感的场景中,频繁调用countDown()也不会成为瓶颈。

3.3 getCount()方法

getCount()方法返回当前的计数器值,虽然不常用,但在调试和监控场景中很有价值。通过它,你可以了解还有多少个任务尚未完成。

在复杂的多线程调试中,我经常用getCount()来跟踪执行进度。比如在处理大批量数据时,通过定期打印计数器值,就能直观地看到处理进度,这对排查性能问题很有帮助。

getCount()的返回值是实时的,它反映了调用时刻的准确计数状态。不过需要注意的是,由于多线程环境的特性,你获取的值可能在你使用它时已经发生了变化。这种"瞬间状态"的特性需要在设计逻辑时充分考虑。

这个方法在测试中也很有用。你可以通过断言getCount()的预期值来验证CountDownLatch的状态是否正确。相比直接等待await(),这种方式能提供更细粒度的控制。

CountDownLatch这三个核心方法各司其职,共同构成了一个简洁而强大的同步工具。await()负责等待,countDown()负责计数,getCount()负责状态查询——这种明确的分工让CountDownLatch在各种并发场景中都能游刃有余。

4.1 模拟多线程下载任务

想象一下需要同时下载一个大文件的多个分片,这正是CountDownLatch的绝佳应用场景。我们创建一个固定大小的线程池,每个线程负责下载一个文件分片,主线程等待所有分片下载完成后进行合并。

代码实现中,我设置CountDownLatch的初始值为分片数量。每个下载线程在完成自己的任务后调用countDown(),而主线程通过await()等待所有下载完成。这种模式确保了文件合并操作在所有分片就绪后才执行。

实际项目中遇到过这样的情况:某个分片下载失败,导致整个文件无法合并。这时候CountDownLatch的优势就体现出来了——即使有分片下载失败,其他成功的分片仍然能正常完成计数,主线程也不会永久阻塞。我们可以在下载失败时也调用countDown(),然后在合并阶段处理缺失的分片。

多线程下载确实提升了效率,但要注意资源竞争问题。记得有次测试时,由于没有限制并发数,差点把目标服务器搞崩溃。后来我们加入了信号量控制,才解决了这个问题。

4.2 服务初始化等待案例

微服务架构中,服务启动往往依赖其他服务的就绪状态。CountDownLatch在这里扮演着"协调员"的角色,确保所有依赖服务都准备就绪后再对外提供服务。

具体实现时,我们为每个依赖服务创建一个健康检查线程,这些线程定期检查目标服务是否可用。一旦某个服务就绪,对应的线程就调用countDown()。主服务线程通过await()等待所有依赖服务就绪。

这种设计有个明显的优点:即使某个依赖服务启动较慢,也不会影响其他服务的初始化流程。所有服务都独立进行健康检查,互不干扰。我在实际项目中观察到,这种异步等待的方式比传统的同步等待要高效得多。

不过要注意超时设置。有次线上环境一个数据库服务启动异常缓慢,导致主服务一直等待。后来我们给await()加了超时参数,超过指定时间就记录告警并继续启动流程,虽然服务可能功能受限,但至少保证了可用性。

4.3 并发测试场景实现

性能测试是CountDownLatch的另一个重要应用领域。我们需要模拟大量并发用户同时执行某个操作,比如同时下单或同时查询,这时候CountDownLatch就能精确控制并发开始的时机。

测试框架通常这样设计:创建一个CountDownLatch(1)作为"发令枪",所有测试线程都等待这个信号。当主测试线程调用countDown()时,所有等待的测试线程同时开始执行。这种机制确保了测试的并发性。

在压力测试中,我还用CountDownLatch来收集测试结果。为每个测试线程创建一个完成计数器,线程执行完毕后调用countDown(),主线程等待所有测试完成后再生成测试报告。这种方式比简单的Thread.join()要灵活得多。

有次做数据库性能测试,发现并发数上去后系统响应明显变慢。通过CountDownLatch控制的精确并发测试,我们很快定位到了数据库连接池的瓶颈。这种可重复的并发测试为性能优化提供了可靠依据。

CountDownLatch在这些实战场景中展现出了它的实用价值。无论是文件下载、服务初始化还是性能测试,它都能提供简洁有效的线程协调方案。掌握这些应用模式,能让你在多线程编程中更加得心应手。

5.1 可重用性对比

CountDownLatch像一次性餐具,用过就得扔掉。它的计数器只能递减,一旦归零就无法重置。这在需要重复使用的场景中显得力不从心。记得有次代码评审,发现同事在循环中反复创建CountDownLatch实例,性能开销相当可观。

CyclicBarrier则像可重复使用的咖啡杯,支持重置功能。当所有线程都到达屏障点后,计数器会自动重置,准备下一轮使用。这种设计在需要多轮协作的任务中特别实用,比如批量数据处理场景。

实际项目中,我倾向于将CyclicBarrier用于需要循环执行的并行任务,而CountDownLatch更适合一次性的启动或结束协调。这种选择往往能简化代码结构,避免不必要的对象创建。

5.2 等待机制差异

CountDownLatch的等待是单向的——主线程等待工作线程完成。这种模式很直观,就像项目经理等待团队成员提交工作报告。工作线程之间不需要相互等待,各自完成任务后通知主线程即可。

CyclicBarrier的等待是相互的,所有线程都要等待其他线程到达屏障点。这更像团队开会,必须等所有人都到齐才能开始。这种对称性设计在某些场景下很有价值,但也增加了死锁的风险。

我曾经在数据分片处理中用过CyclicBarrier,所有工作线程需要同步进入下一处理阶段。这种设计确保了数据处理的一致性,但调试时确实遇到了线程阻塞的问题。相比之下,CountDownLatch的等待机制更简单直接。

5.3 适用场景分析

CountDownLatch适合"一主多从"的协作模式。比如服务启动时等待多个组件初始化完成,或者测试时等待所有并发线程准备就绪。它的设计初衷就是让一个或多个线程等待其他线程完成操作。

CyclicBarrier更适合"多线程对等"的场景。比如并行计算中多个工作线程需要同步进度,或者游戏服务器中等待所有玩家准备完毕。这些场景下,线程之间是平等的关系,需要相互等待。

在微服务架构中,我经常用CountDownLrait来协调服务启动顺序。而CyclicBarrier更多用在需要分阶段处理的数据流水线中。选择哪个工具,关键看线程间的协作关系是对等的还是有主从之分。

5.4 性能考量

从性能角度观察,CountDownLatch通常更轻量。它的实现相对简单,主要依赖原子操作和等待队列。在计数器归零后,所有等待线程几乎可以同时被唤醒,这种设计在高并发场景下表现稳定。

CyclicBarrier的实现要复杂一些,涉及到代际管理和屏障动作执行。每次所有线程到达屏障点时,都需要执行重置操作和可选的屏障动作。这些额外开销在性能敏感的场景中需要仔细评估。

实际测试中发现,在简单的一次性等待场景中,CountDownLatch的性能优势比较明显。但在需要多轮同步的复杂场景中,CyclicBarrier的整体效率反而更高,因为它避免了重复创建对象的开销。

选择工具时不能只看性能指标,更要考虑场景特点。有时候为了代码的清晰度和可维护性,适当的性能牺牲是值得的。毕竟,清晰的代码比微小的性能提升更容易维护和调试。

6.1 异常处理策略

CountDownLatch使用中最怕遇到线程异常导致计数器卡住。想象一个场景:五个下载线程中有一个意外崩溃,剩下的四个正常完成,但主线程永远等不到第五个countDown调用。这种死锁情况在实际项目中并不少见。

我建议在每个使用countDown()的地方都加上try-finally块。即使线程执行过程中抛出异常,也能确保计数器递减。这种防御性编程习惯能避免很多难以排查的阻塞问题。

另一种做法是结合CompletableFuture的异常处理机制。将每个任务包装成CompletableFuture,通过exceptionally方法处理异常并确保countDown执行。这种方式代码更现代,异常处理也更全面。

6.2 超时控制技巧

永远不要使用无参数的await()方法。在实际生产环境中,网络波动、资源竞争、死锁等各种因素都可能导致线程无法按预期完成。无限制的等待等于给系统埋下了定时炸弹。

await(long timeout, TimeUnit unit)是更安全的选择。根据业务场景设置合理的超时时间,比如服务启动等待可以设置30秒,而简单的任务同步可能只需要5秒。超时后一定要有降级方案,比如记录告警、跳过当前批次或者重试机制。

我曾经参与过一个电商项目,商品详情页需要等待多个数据源加载。最初没有设置超时,某个数据源异常时整个页面就卡住了。后来给每个CountDownLatch都加了超时控制,某个数据源超时后先展示已有数据,用户体验明显改善。

6.3 资源管理建议

CountDownLatch本身不占用太多资源,但错误的使用方式可能造成资源泄漏。最常见的问题是忘记在finally块中调用countDown,或者计数器初始值设置不当。

初始化计数器时,建议使用准确的线程数量。设置过大可能永远等不到所有线程完成,设置过小又可能导致提前唤醒。我习惯在创建CountDownLatch时添加注释说明计数器的含义,这样后续维护时更容易理解设计意图。

对于生命周期较长的CountDownLatch,考虑使用Phaser替代。Phaser提供了更灵活的阶段管理和参与者注册机制,适合复杂的多阶段同步场景。虽然学习成本稍高,但在合适的场景下能显著简化代码结构。

6.4 常见问题解决方案

计数器归零后再次使用await()会立即返回,这个特性有时会被忽略。如果需要重复等待,应该考虑使用CyclicBarrier或者重新创建CountDownLatch实例。理解这个特性很重要,避免在循环中使用同一个CountDownLatch时出现逻辑错误。

另一个常见误区是在构造函数中初始化计数器后,又在其他地方修改初始值。CountDownLatch的计数器是final的,这种设计就是为了避免运行时修改带来的混乱。如果需要动态调整等待的线程数量,可能需要重新设计同步方案。

调试CountDownLatch相关问题时,getCount()方法很有用。通过监控计数器的当前值,可以快速定位是哪个环节出现了问题。我在开发过程中经常添加临时日志输出计数器的变化,这种方法虽然简单,但排查问题特别有效。